Zu Kapitel 3: Kunst am Pferd

|

Überblick

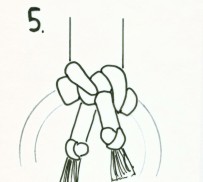

Quaste aus PferdehaarWie kommt man an Pferdehaar? Am einfachsten ist es, gereinigtes und sortiertes Haar bei Maria Sabine Schmidt zu bestellen. Beim Pferdemetzger bekommen Sie meist auch Haar, aber Sie müssen es selbst desinfizieren und reinigen bzw. entfetten. Das ist mühsam und teils etwas ekelhaft. Vom eigenen Pferd können Sie natürlich auch Haare verwenden. Wenn der Schweif sehr lang geworden ist, kann man ja mal ein bisschen mehr abschneiden. Beachten Sie stets, dass das Büschel doppelt so lang sein muss, wie die Quaste werden soll. Auch dieses Haar müssen Sie sorgfältig reinigen und entfetten, sonst hält der Klebstoff nicht

Geknüpftes VorderzeugDas Foto für das Buch wurde direkt nach der Fertigstellung des Vorderzeugs gemacht. Mittlerweile habe ich es noch durch einen Bauchriemen ergänzt, der vom Mittelring zu einem kleinen Ring (6 cm Durchmesser) am Bauchgurt führt (siehe Foto). Er ist für mein Pferd 42 cm lang und wurde in der gleichen Technik und auf dem gleichen Rahmen wie die Seitenteile gearbeitet, allerdings nur über die Breite von 5 Schnüren und mit nur zwei Farben. Ein kurzer, weicher Lederriemen verbindet Bauchgurt und den unteren, kleinen Ring. Natürlich könnte man an den kleinen Ring einen Schnapphaken anbringen, wenn man eine Öse am Sattelgurt hat. Ob Sie überhaupt einen Bauchriemen brauchen, hängt vom Halsansatz Ihres Pferdes ab.

Wie Sie auf dem Foto sehen, habe ich über dem letzten Musterrapport an den Seitenteilen zusätzlich jeweils 3 Längsschnüre mit dem mittelblauen Baumwollgarn im halben Schlag umwickelt, bis hoch zum Ring. Das Muster sah vorher schon gut aus, aber ich wollte noch mehr Blau und weniger Schwarz am Seitenteil haben, da mein Sattel hellbraun ist. Diese Wicklungen entstanden nach und nach auf einem Wanderritt, abends am Lagerfeuer - ohne Rahmen natürlich. Tagsüber trug mein Pferd sein Vorderzeug, und es hat sich sehr bewährt.

Stirnband mit PerlenEine Anleitung zum Aufbohren von Perlen verschiedenen Materials finden Sie in den Allgemeinen Tipps.

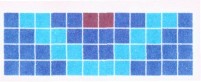

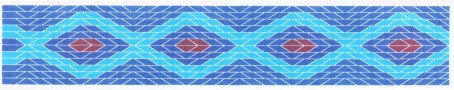

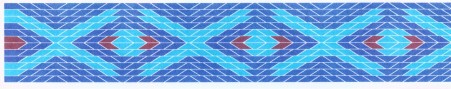

Kärtchengewebtes KopfstückIm Kasten "Sie benötigen" auf Seite 69 habe ich für die Catania-Wolle die Farbbezeichnung verwendet, mit der ein Leser gleich etwas anfangen kann, nicht die Bezeichnung von Schachenmayr - denn unter "pfau" kann man sich viele Farben vorstellen. Hier nochmal die Farbbezeichnungen des Herstellers:

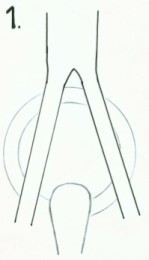

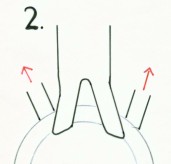

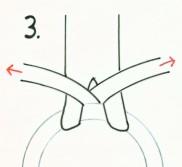

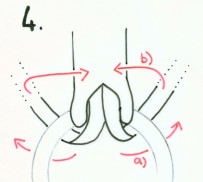

Leider gibt es das dunkle Petrol, Nr. 221, nicht mehr. Da bei dieser Farbvariante allerdings der Haupt-Farbeindruck vom hellen Petrol, der Farbe "Pfau" stammt, ist das nicht so tragisch. Die 221 wirkte mit den drei anderen Farben vor allem als dunkler Ton und ist durch "Dunkelblau" (Nr. 202) gut zu ersetzen. Die Firma Schachenmayr war so nett, mir ein Farbbuch mit Originalproben zu schicken. Wenn Sie also eine schöne Viererkombi in Grün, Pink/Violett oder anderen Farben suchen und sich mit der Farbkarte im Internet nicht sicher sind - schicken Sie mir eine Email. Wenn Sie für eine Trense oder ein Halfter breitere Bänder weben wollen, nehmen Sie einfach 14, 16 oder 18 Kärtchen und ziehen in die Randkärtchen entweder eine farblich passende Kontrastfarbe ein oder die Farbe von Kärtchen 1 und 12. Mit 12 Kärtchen und dem Catania-Garn erhalten Sie ein gut 2 cm breites Band, mit 16 Kärtchen wird es 2,5 cm breit. Der Befestigungsknoten für die Gebissringe

Varianten für die Befestigung des Stirnbands bzw. anderer Trensenteile Schlitze einweben: Nachfolgend erkläre ich zunächst die Technik für einen Schlitz. Das ist ganz einfach, am besten probieren Sie das mal bei einem einfarbigen Band, das schnell eingezogen ist. Sie weben mit ihrem einen "Schiffchen" bis zu der bewussten Stelle. Jetzt brauchen Sie zwei Schiffchen, am besten nehmen Sie für das kurze Stück ein zweites kleines Knäuel. Die linke Hälfte der Kettfäden weben Sie nun mit dem einen Schiffchen, die rechte Seite mit dem anderen Knäuel. Das Drehen und Weben geht wie gehabt, nur dass sie jedes Mal eben zwei Schussfäden bewegen müssen. Auf dem kurzen Stück entsteht also ein Längsschlitz, bzw. zwei schmale Bänder. Wenn die Lücke lang genug ist, nehmen Sie das zweite Schussknäuel wieder weg und weben mit einem weiter, erhalten also wieder ein geschlossenes Band. Auf S. 67 sehen Sie, dass die Kette des Vorführhalfters von Araberhengst Karacal durch einen Schlitz unten am Backenstück läuft. Es sind auch Möglichkeiten für die Aufhängung von Gebissen denkbar, bei denen die Zöpfchen durch einen eingewebten Schlitz geführt werden. Die gleiche Technik wenden Sie an, wenn Sie zwei kleine Längsschlitze wünschen. Sie teilen die Kettfäden in drei Abschnitte und weben ein kurzes Stückchen mit drei Schussknäueln. Diese Variante sehen Sie auf S.66, allerdings nicht sehr deutlich. Direkt unter dem linken Ohr von Borak können Sie erkennen, dass das Stirnband zwei Schlitze aufweist, durch die das Backenstück durchgeführt wird. Lücken im Gewebe lassen: Wenn Sie sich auf S.67 das Bild von Karacal und dort die Verbindung Stirnband-Backenstück betrachten, sehen Sie, dass das Backenstück hier durch das Stirnband geführt wird. Bei dieser Variante geht das so, dass man mit dem Weben ein Stückchen aufhört, den Schussfaden abschneidet und ein kleines Stückchen weiter oben (also weg vom Bauch) weiterwebt, sozusagen neu beginnt. Die Lücke soll knapp so breit sein wie das Backenstück. Den ungewebten Teil, also die Fäden, hat Frau Körber bei diesem Halfter danach geteilt und beide Hälften straff umwickelt mit dem Garn (Faden in Wollnadel), so dass zwei markante "Röllchen" entstanden, die eine Lücke bilden fürs Backenstück. Sie sehen, nach dem Röllchen, dass noch etwa 2 cm Gewebe kommen und dann ein kurzes Zöpfchen und eine hübsche Quaste aus den Restfäden. Zu beachten: Das schwarz-weiße Kopfstück war aus sehr feinen Baumwollfäden entstanden, die Röllchen waren schlank, und da der Hengst ohnehin sehr ausgeprägte "Gruben" an der Stirn aufweist, saß das prima. Bei dickerem Garn, wie z.B. der Catania, müsste man aufpassen, dass das untere Röllchen nicht zu dick wird und nicht drückt. Man kann aber nach Auskunft von Frau Körber die unteren Fäden auch einfach so lassen und nur die obenliegenden als Röllchen umwickeln (und evtl. noch mit feinen Perlen besticken). Eine weitere Variante besteht darin, beim Weben des Stirnbands einfach das fertige Backenstück als „Schuss“ einzulegen und danach weiterzuweben. Mustervariationen

In den Weiten der PrärieWer sich für die Blackfoot-Indianer interessiert, wird viel Spaß haben an folgendem Büchlein: Beverly Hungry Wolf: "Die weisen Frauen der Indianer" (frühere Auflage:

"Das Tipi am Rand der großen Wälder")

Oktober 1996, Droemersche Verlagsanstalt, Th. Knaur Nachf., München Leider ist es vergriffen, taucht aber sehr häufig in modernen Buchantiquariaten auf. Im Internet lohnt sich immer mal die Suche bei www.abebooks.de. Weitere Quellen für den Abschnitt über die Blackfeet waren folgende Bücher, Hefte und Ausstellungskataloge:

Perlenbesticktes WesternhemdDie oben angegebenen Bücher sind eine Fundgrube für verschiedene Muster und größere Einzelmotive, mit denen Sie Ihr Hemd besticken können. Auch bei den anderen Stämmen der Great Plains waren Perlenstickereien üblich, an den Farben und Mustern konnte man den Stamm gut erkennen. Die kunstvoll bestickte Kleidung wird schon in den frühesten Reiseberichten westlicher Expeditionen erwähnt und folgte bestimmten Stammesmustern. Zunächst wurden Stachelschweinborsten, Elchzähne, Muscheln und Perlen aus Beeren, Klauen und Schlangenwirbeln verwendet. Als die ersten Händler Glasperlen mitbrachten, wurden diese begeistert angenommen und für die Verzierung von Kleidung verwendet. Die Perlenstickerei wurde direkt auf weichgegerbten Häuten ausgeführt, in einer Technik, die auch für das Westernhemd angewendet wurde. Diese schönen Kleider wurden nur zu besonderen Gelegenheiten getragen und hielten oft ein Leben lang. Wenn Sie die Manschetten oder den Kragen eines Hemdes besticken möchten, können Sie - bei Bedarf - den Stoff mit reichlich Wäschestärke so steif machen, dass Sie auch ohne Rahmen arbeiten können. Eine andere Möglichkeit besteht darin, eine Vlieseline zu verwenden, die sich beim ersten Waschen auflöst. Oft sind diese Partien aber schon recht steif, sie eignen sich gut zur Akzentuierung durch Stickerei. Sehr schön sieht es aus, wenn Sie sich passend zu Ihrem Turnierhemd noch ein Hutband fertigen! Auch eine Pferdehaartassel für den Hut oder die Trense, wie Sie auf Seite 48 im Buch beschrieben ist, kann Ihr Outfit ergänzen, wenn Sie das Köpfchen mit den gleichen Perlen wie das Hemd arbeiten. Achten Sie bei der Auswahl der Perlen stets darauf, dass Farbe und Beschichtung waschbar sind. Wenn Sie "Blut geleckt" haben und mit Perlen gerne auch andere Techniken ausprobieren würden, kann Ihnen dieses Buch vielleicht weiterhelfen: Katharina Dietrich: "Perlenzauber: Weben, Fädeln, Sticken"

Augsburg: Augustus Verlag, 1998 (ISBN 3-8043-0524-5)

Lederbeutel mit Perlen und FedernIm Buch habe ich bereits beschrieben, dass kleine Lederbeutelchen bei den Blackfeet oft kultische Gegenstände enthielten, häufig aber auch Beeren, Kräuter und Tabak. Die Idee zu den praktischen kleinen Beuteln hatte ich auf einem Ausritt. Ich war mit einer Freundin vom Hof unterwegs, die zum Reiten stets enge Jeans und T-Shirts trug und nie Platz fand für ihre Zigaretten, auf die sie aber keinesfalls verzichten wollte. Sie ritt in einem Westernsattel, und mir kam der Gedanke, dass ein hübscher Beutel für das Sattelhorn gut aussehen würde und ihr Problem lösen könnte. Etwas größere und flache Taschen zum Umhängen wurden bei den Blackfeet als Jagdtaschen oder Taschen für die Pfeife aus Büffel- oder Rehleder gefertigt, sie waren meist reich mit Perlen bestickt und mit Lederfransen verziert. Wenn Sie Zähne und Krallen für Ihren Beutel durchbohren möchten oder Perlenlöcher erweitern wollen, finden Sie Hinweise dazu bei Allgemeine Tipps. Man kann die Beutel natürlich auch aus einem sehr edlen Material arbeiten: sämisch, weiß oder sogar original hirngegerbtes Hirschleder bekommen Sie bei der Hudsons Bay Indian Trading Post, die Adresse finden Sie hinten im Buch.

Barocke PrachtsatteldeckeDie einzelnen Techniken, die beim Motiv der Satteldecke verwendet wurden, sind im Buch beschrieben. Hier möchte ich kurz auf den Schwierigkeitsgrad eingehen. Auch für größere Kinder, blutige Anfänger und "Doppelt-Linkshänder" ohne weiteres umzusetzen sind die gebuckelten Perlen, die Perlen auf Pailletten und das Aufnähen von einzelnen Schmucksteinen, Oliven oder Stiften. Eine saubere Kordelumrandung ist schon etwas anspruchsvoller, aber desto einfacher, je größer die Bögen sind und je weniger spitze Ecken vorkommen. Schöne Bänder und Litze gibt es im Nähbedarf, z.T. lassen sie sich mit der Maschine aufnähen. Auch mit plastischer Stoffmalfarbe kann man schöne Umrandungen gestalten. Am kniffligsten sind das Goldgitter und die geschuppten Pailletten, beide Techniken verlangen etwas Augenmaß und Geduld. Im Winterhalbjahr gibt es aber eine große Auswahl an Paillettenstoffen und fertigen Motiven - da kann man ein bisschen "schummeln".

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||